Dans un contexte où la qualité de l’eau est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens, l’utilisation de filtres à eau s’est fortement répandue. Entre le scandale des polluants éternels et la montée des inquiétudes sur la qualité de l’eau potable, de nombreuses personnes se tournent vers des solutions filtrantes pour améliorer leur eau du robinet. Mais quelle est vraiment l’efficacité de ces systèmes face aux divers contaminants qu’ils prétendent éliminer ?

Pourquoi recourir aux filtres à eau ?

L’intérêt croissant pour les filtres à eau est largement dû à la méfiance généralisée envers l’eau en bouteille, souvent critiquée pour sa contribution à la pollution plastique. Les événements récents, comme le scandale de Nestlé avec les PFAS présents dans l’eau minérale, ont accentué le basculement vers l’eau du robinet. Actuellement, environ 20 % des foyers équipés de filtres à eau utilisent des carafes filtrantes ou des systèmes de filtration intégrés aux robinets.

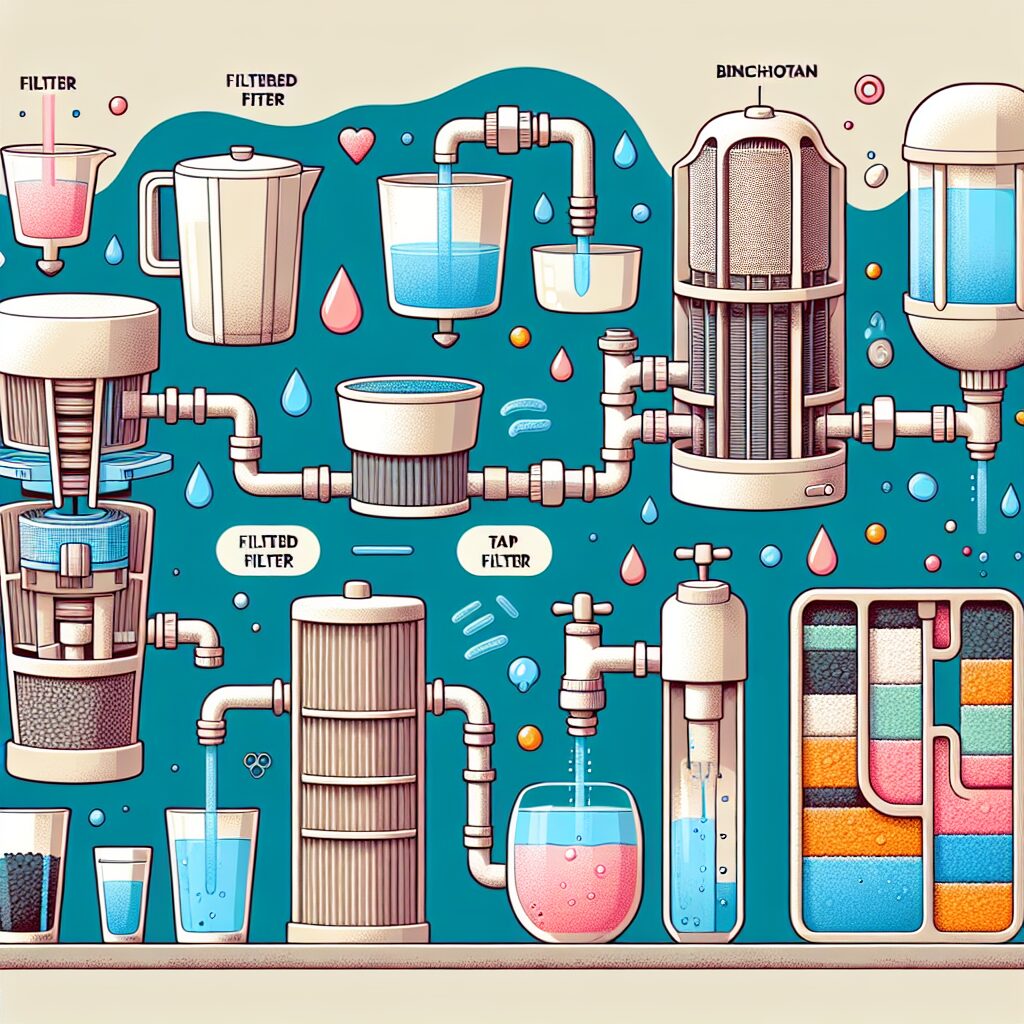

Une efficacité variable selon les technologies

Selon l’enquête récente réalisée par 60 Millions de Consommateurs, bien que populaires, les filtres à eau ne se valent pas tous en termes d’efficacité. Les tests montrent que si certains modèles se révèlent performants pour retirer des substances comme le chlore ou le calcaire, ils laissent passer d’autres polluants potentiellement nocifs. Les carafes filtrantes, telles que celles des marques Brita ou HydroPure, sont efficaces pour éliminer le goût du chlore et partiellement les pesticides. Cependant, elles n’ont pas su démontrer une capacité suffisante à retenir les PFAS, souvent qualifiés de « polluants éternels » en raison de leur persistance dans l’environnement et leur potentiel nocif pour la santé humaine.

Les limites des solutions naturelles

Les dispositifs dits « naturels », tels que les perles de céramique ou le charbon binchotan, n’offrent qu’une protection limitée contre les contaminants. Ces méthodes, bien que présentées comme écologiques, montrent une efficacité médiocre dans la rétention des polluants. « Tout ce qu’on appelle filtres naturels, comme les bâtons de charbon ou les perles de céramique, ça ne sert quasiment à rien », a déclaré Patricia Chairopoulos, experte de 60 Millions de Consommateurs, lors d’un récent reportage.

De plus, l’élimination et le recyclage des cartouches de charbon actif posent des défis environnementaux, car un traitement inadéquat peut conduire à la pollution du sol et des cours d’eau.

L’osmoseur : une exception dans le paysage des filtres

Parmi les différentes options, l’osmoseur se distingue par son efficacité notable. Installé généralement sous l’évier, cet appareil utilise une membrane d’osmose inverse capable de filtrer la majorité des polluants, y compris les PFAS. Toutefois, son coût élevé, pouvant atteindre 500 euros pour les modèles familiaux, couplé à un impact écologique non négligeable – en raison de l’eau rejetée lors du processus – soulève des questions. En moyenne, 3 à 5 litres d’eau peuvent être perdus pour chaque litre produit, ce qui entraîne des réflexions sur la durabilité de leur utilisation à grande échelle.

Recommandations pour les consommateurs

Malgré ces alternatives de filtration, il est essentiel de rappeler que l’eau du robinet reste globalement potable et régulièrement contrôlée. Les filtres sont principalement conseillés dans les zones agricoles, sujettes à la pollution par les pesticides. Pour ceux qui optent pour des carafes filtrantes, un entretien régulier est crucial pour éviter la prolifération bactérienne. Il est recommandé de conserver l’eau filtrée au réfrigérateur pour maintenir sa fraîcheur et sa pureté.

Enfin, la recherche d’options de filtration devrait aller de pair avec des efforts à l’échelle collective pour réduire les rejets de polluants dans l’environnement. Une régulation plus stricte des émissions industrielles et agricoles est nécessaire pour aborder le problème à sa racine.

En conclusion, tandis que les filtres offrent une solution partielle à la gestion de l’eau domestique, ils ne remplacent pas une approche globale en matière de protection environnementale et de santé publique. Une utilisation judicieuse, couplée à un engagement collectif en faveur de pratiques durables, reste la clé pour assurer la qualité de notre eau potable à long terme.